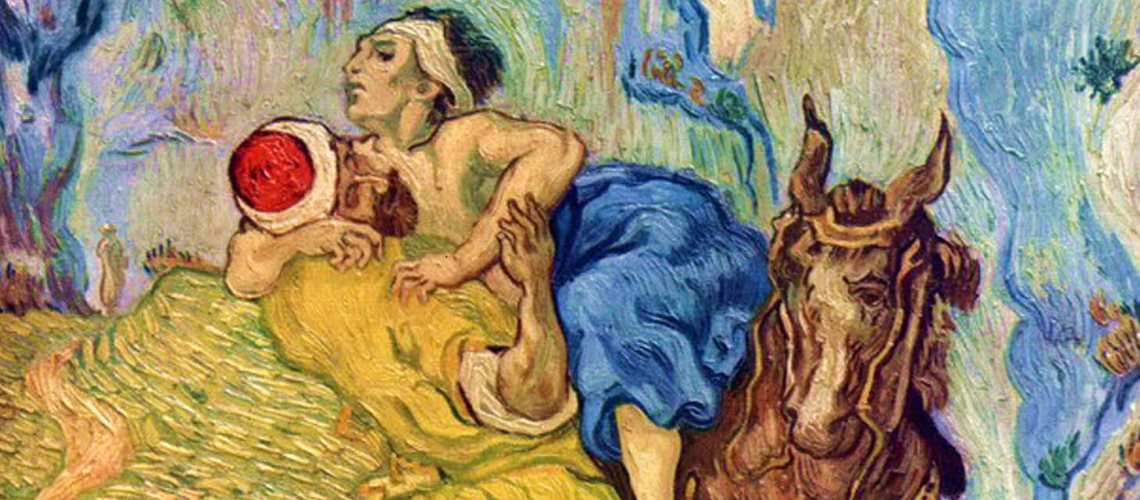

Oggi il Vangelo presenta la celebre parabola del “buon samaritano” (cfr. Lc 10,25-37). Interrogato da un dottore della legge su ciò che è necessario per ereditare la vita eterna, Gesù lo invita a trovare la risposta nelle Scritture e dice: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso» (v. 27).

Così papa Francesco dà inizio all’Angelus di domenica 14 luglio 2019 sottolineando l’importanza di questa parabola evangelica per ogni cristiano seriamente impegnato nella sequela Christi. L’icona del Buon Samaritano può essere utile per provare ad interpretare la differenza tra il curare e il prendersi cura. Se il Samaritano del brano evangelico si fosse limitato a versare vino e olio sulle ferite del malcapitato e avesse proseguito per la sua strada ecco il curare. Il prendersi cura del Samaritano si evince da 6 azioni fondamentali:

1. Ebbe compassione

2. Gli si fece vicino

3. Gli fasciò le ferite

4. Caricatolo sopra il suo giumento

5. Lo portò a una locanda e si prese cura di lui

6. Estrasse due denari e li diede all’albergatore

L’azione del Buon Samaritano [versetti da 33 a 35] dimostra in modo eloquente come il prendersi cura non si limiti al solo intervento su determinati sintomi ma ha una sua dimensione temporo-spaziale che necessita, a volte, di ore, di giorni, di mesi per poter essere portata a termine.

Ad esempio se una persona soffre per problemi di ordine esistenziale ed io la prendo in carico, si deve necessariamente preventivare una relazione di aiuto protratta nel tempo.

E’ assolutamente scorretto e immorale farsi avanti per dare una mano a qualcuno, avviare una relazione di aiuto e poi abbandonare il campo perché o non si è in grado di aiutare la persona, oppure perché ci si annoia mortalmente nel sentire i guai altrui e ci si pente di essere stati “tanto disponibili”.

Il prendersi cura esige umiltà e consapevolezza dei propri limiti; è necessario bandire ogni forma di presunzione, di onnipotenza, di protagonismo. Prendersi cura è concentrare l’attenzione sulla persona attraverso l’ascolto, l’accoglienza, il dialogo; favorire l’espressione dei bisogni e delle richieste; tentare di aiutare l’individuo a ricostruire un senso del vivere anche in situazioni drammatiche e dolorose.

Non si ribadirà mai abbastanza che il prendersi cura è un’azione protratta nel tempo. Non ci si limita a proporre soluzioni per giungere ad una guarigione (talvolta impossibile) ma si tenta, insieme a chi soffre o si trova in difficoltà, di riannodare nel miglior modo possibile i fili di una vita spezzata ri-creando un continuum esistenziale dotato di senso. Prendersi cura è voler bene, è volere il vero bene ed è fare il vero bene della persona che transita nelle notti della vita. Prendersi cura è elevare, mai abbassare; è rafforzare, mai indebolire; è comunicare felicità, mai sprofondare la persona in difficoltà nella frustrazione e nella colpa. Prendersi cura è medicare la fragilità di chi soffre, colmare un vuoto; è dare un ideale trasmettendo fede e speranza. Prendersi cura non è mai cercare il proprio interesse, non è mai strumentalizzare, non è mai consolare solo per tacitare la voce della coscienza. Prendersi cura significa, prima di tutto, debellare il proprio egoismo e donarsi incondizionatamente. Sono questi gli aspetti che contraddistinguono il prendersi cura inteso come apertura totale all’altro. Come dice papa Francesco: “È così che si diventa veri discepoli di Gesù e si manifesta il volto del Padre: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). E Dio, nostro Padre, è misericordioso, perché ha compassione; è capace di avere questa compassione, di avvicinarsi al nostro dolore, al nostro peccato, ai nostri vizi, alle nostre miserie”.

Scrivi un commento